⊂Ο⊃

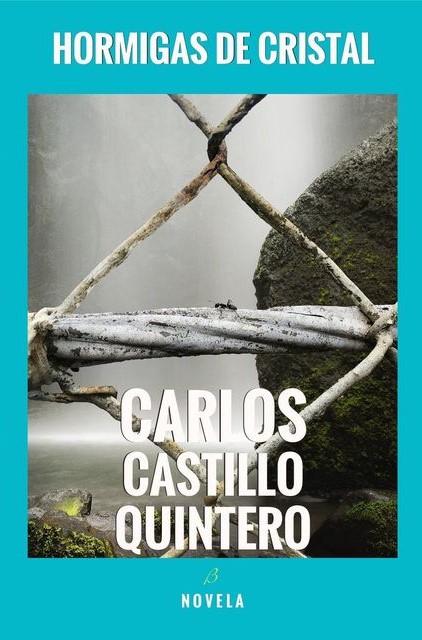

Un fragmento de

HORMIGAS DE CRISTAL

(2023)

Capítulo cuatro

El exilio de la tierra

12

—Me llamo Jose —dijo.

(Así, sin tilde en la e), y me jaló de una punta del gabán para que le viera la cara.

—Yo también me llamo José, y mi papá también se llamaba así —dije, y el niño sonrió, como si le hubiera dicho algo que ya sabía.

Me había cruzado con ellos una hora antes, o menos, caminando por la orilla de la autopista. Regresaba de la tienda, abstraído, y cuando sentí su presencia ya era tarde; aparecieron de la noche, sin más. La muerte roja, otra de sus máscaras, pensé.

La mujer sonreía, tímida, dejando al descubierto su tragedia; vestía un bluyín viejo, unas botas negras de charol y un saco rojo de lana. Tenía cogido el cabello con una bolsa de plástico que usaba como si fuera un listón. Era gorda, bajita, de una edad indeterminada.

El hombre era moreno, crespo, con unos ojos feroces. Calculé que tendría unos veinticinco años, o menos; calzaba unas chancletas desgastadas, un pantalón azul de sudadera, una camiseta negra con el logo de una marca de cerveza alemana, y una cobija estampada con motivos infantiles que le cubría la cabeza: Winnie Pooh, con la barriga sucia, me miró.

En medio de ellos dos estaba el niño; vestía un pantalón de dril, una o dos tallas más grandes que la de él, unos tenis blancos, y una camiseta de la Selección Colombia que alguna vez había sido amarilla. Tiritaba. Tendría unos seis años.

Los cuatro quedamos ahí, varados en mitad de la noche, quietos, pues al parecer el único abstraído no era yo. Pasaron algunos segundos, hasta que el niño habló.

—Tenemos hambre, regálenos algo, vale.

La oscuridad de la autopista no me permitía verlos bien. Sus rostros iban y venían iluminados por los carros que pasaban.

—Estos son nuestros macundales, vale —dijo la mujer y me mostró un talego de lona que descargó de su espalda.— Es una cobija para el niño —añadió.

Pensé en la paloma que había visto aplastada en la avenida.

—¿Quieren comer algo?

Una fracción de segundo después de haber hecho la pregunta me di cuenta de lo estúpida que era. Estaba asustado, nervioso, igual que el perro que le hizo morisquetas al hipopótamo bebé.

Los invité a un asadero de pollos que hay cerca; en el mismo edificio funciona un hotel, así que fuimos a preguntar cuánto costaba una noche de hospedaje. La recepcionista, con un marcado acento caraqueño, nos atendió mal. Se molestó por el olor. Nos dio el precio de una habitación para tres adultos con camas individuales. El hombre no podía disimular su ira. El niño se protegía detrás de mí. La mujer me miraba y sufría.

—Una sola cama es suficiente para los tres —dijo, suplicante.

Hice valer mi presencia y mi voz autoritaria de otros tiempos, y le pedí a la recepcionista que corrigiera el precio. Dijo que debía llamar al administrador para que le diera autorización.

Regresamos al asadero a ver si nuestro pedido de pollo ya estaba listo. Fue entonces cuando sentí el jalón en mi gabán y su voz diciéndome que se llamaba Jose. Desapareció. Momentos después regresó y me dijo:

—Ya podemos quedarnos, ya no me cobran como adulto, vale.

Cuadramos lo del hotel, recogimos la comida y fuimos a mi casa. Comieron con ganas. El hombre, con desconfianza, aceptó una cerveza. La mujer no quiso. A Jose, de postre, le brindé un chocolate y sus ojos se agrandaron. Estaba feliz, como si fuera el niño más afortunado de la tierra. Le pregunté por qué no se comía la golosina.

—No quiero que se me termine, vale —dijo.

Sus ojos se cerraban de sueño y de cansancio.

Le dije que comiera tranquilo, que había más chocolates, y que se los podía llevar para el hotel. Ahora estaba más feliz que antes. Yo mismo no recordaba haber sido así de feliz nunca.

Pensé otra vez en mi papá, y en aquel lejano día de mi infancia en el que por primera vez vine a este barrio. Una línea infinita de niños caminantes llamados José-Jose-José Jose-José-Jose, atravesó mis ojos. Todos desterrados de su propio destierro.

El hombre me pidió otra cerveza y regresé de mis pensamientos.

Les pregunté de dónde venían y me dijeron que del cementerio, que habían pasado al frente de dos cementerios al norte de la ciudad, y se habían puesto a rezar.

—Le rogué a Dios para que algo bueno nos pasara, vale, y apareció usted —dijo la mujer.

—Dios no existe —dije, y ella me miró, preocupada.

Maldije mi costumbre ancestral de decir todo lo que pienso.

—No existe para quienes no creen en Él —corregí, y ella sonrió, contenta de su buena suerte.

Quise preguntarles si por casualidad no habían visto en su camino un rastro de uñas, o los mendrugos de pan de la mamá de Mariana. No dije nada, sé de sobra que son preguntas sin sentido.

Durante el tiempo en que estuvieron en mi casa el hombre insistió en su mirada feroz, sin hablar mucho. Me enteré de que no era el papá del niño, y que había otro Jose, uno más pequeño, que la mujer había dejado con la abuela en la ciudad de Cúcuta, y que la anciana esperaba que ella le enviara dinero.

Antes de que Jose se durmiera del todo los acompañé al hotel. Después me sumergí en una maratón de películas de zombis, hasta que caí, rendido, frente al computador.

⊂Ο⊃

Las imágenes que acompañan los textos son obra del maestro Gonzalo Arcángel Acero Bustos

ejecutadas en tinta sobre papel, durante diferentes periodos creativos

⊂Ο⊃

Con este libro Carlos Castillo Quintero obtuvo la Beca de Creación en Literatura

Convocatoria de Estímulos para Procesos Artísticos y Culturales | CEPAC, 2023

Alcaldía Mayor de Tunja | Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio

NOTA BIOGRÁFICA

Nació en Miraflores, Boyacá (1966). Escritor, editor y director de talleres de Escritura Creativa. Ha publicado las novelas Hormigas de cristal (2023), Peces de nieve (2018), Gente rara en el balcón (2016) y Alicia Cocaine (2016); los libros de cuento Verano feliz y otros cuentos (2021), Dalila Dreaming (2015), Espiral al Sur (2013), Carroñera (2007), y Los inmortales (2000). Los poemarios Bitácora del fin (2020), Ab imo pectore (2010), Sin el azul del día (2008), Rosa fragmentada (1995), Burdelianas (1994), y Piel de recuerdo (1990). Ha sido incluido en antologías y revistas literarias de Colombia, Venezuela, Argentina, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, España y Grecia. Cuentos, poemas y textos suyos sobre escritura creativa han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués y griego.

Si desea adquirir este libro comuníquese

con nosotros (burdelpoetry@gmail.com)

Envíos a todo el país